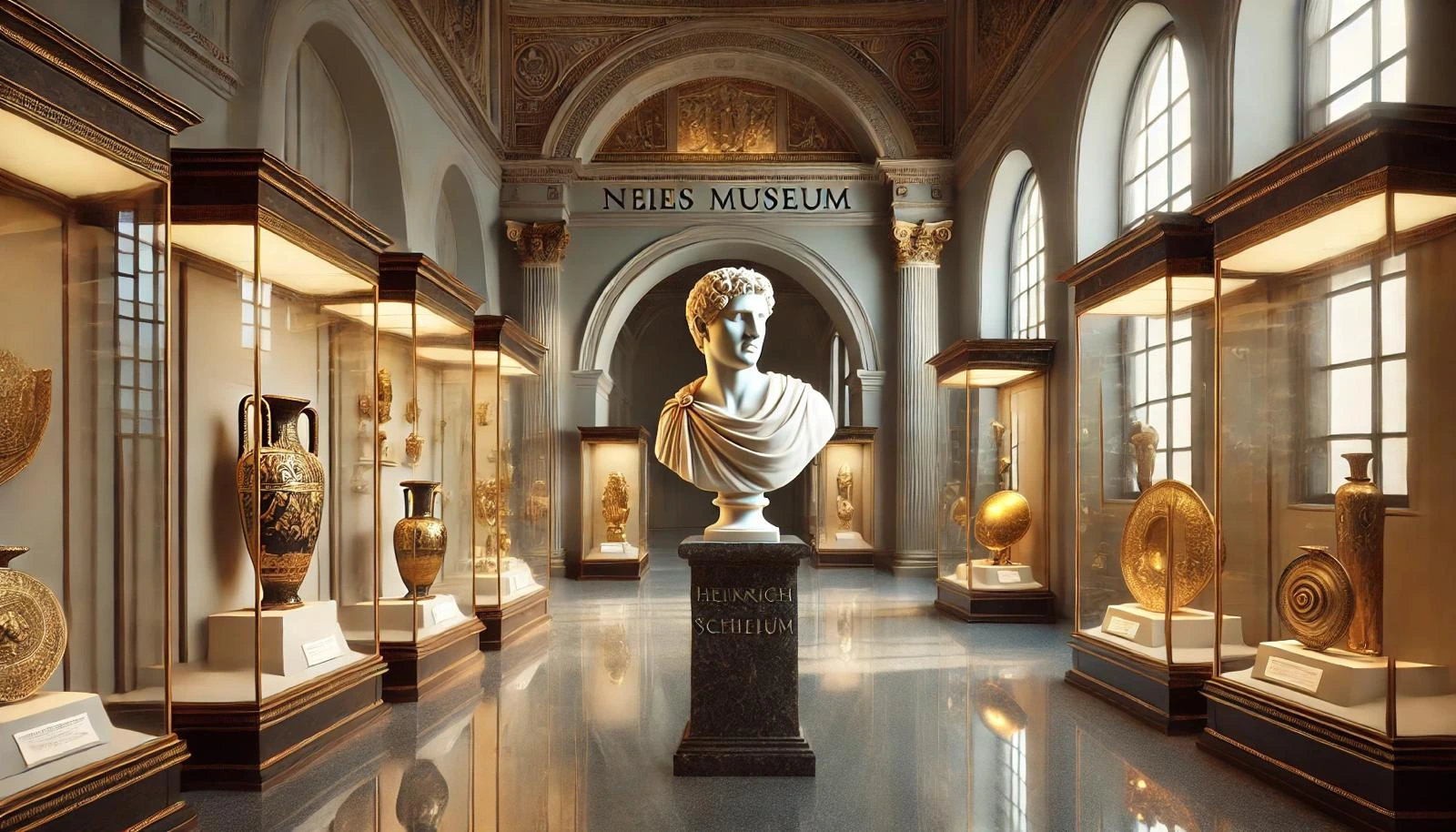

Qualche settimana fa, con un gruppo di amici, ho avuto la possibilità di visitare Berlino, grazie a un soggiorno settimanale durante il quale abbiamo potuto perderci nel vastissimo ambiente culturale della Capitale tedesca e respirare l’aria così tanto giovanile e seducente di una delle più grandi capitali d’Europa. Tralascerò, a questo punto, il racconto frenetico circa l’entusiasmante permanenza berlinese, difficile da comprimere in poche pagine, per dilungarmi su un argomento tanto specifico quanto interessante. Lo scenario è questo: il Neues Museum, il complesso più giovane dell’Isola dei Musei, se non anagraficamente (1859), per lo meno in base alla data della sua apertura (2009) dopo 10 anni di lavori. La collezione espositiva offre una panoramica della storia culturale dall’Età della Pietra al Medioevo, sulla base di reperti provenienti da tutta Europa e da alcune parti dell’Asia. Ci siamo addentrati in questa grande struttura con forte interesse e curiosità intellettuale, anche se avremmo dovuto impiegare molto più tempo per assimilare tutto ciò che vi era contenuto. Le intenzioni, comunque, erano delle migliori. Una sezione museale, nello specifico, ha colpito fortemente la mia attenzione: quella dedicata a Heinrich Schliemann, scopritore di Troia e della Civiltà Micenea, e ai ritrovamenti da lui effettuati. Ovviamente a lavorare per conto del famoso archeologo vi erano centinaia di operai, più o meno specializzati, senza i quali l’impresa non sarebbe stata possibile. La sala era preceduta da un busto del poeta Omero, collocato a ridosso di un angolo. Le due figure sono indubbiamente unite da un legame indissolubile, pur distanti migliaia di anni. Nel senso che Schliemann credeva fortemente alle parole del poeta greco; di fatto condusse le sue ricerche basandosi sulla “grande enciclopedia tribale” (Havelock) da lui scritta. In realtà la sua esistenza è stata messa in discussione fin dalle origini della Cultura Occidentale. Sarebbe piuttosto insensato domandarselo, come avrebbe sostenuto Seneca: “I greci sono dediti a molte cose inutili, come per esempio cercare di stabilire se Omero sia esistito o meno”. E nonostante questo, con il passare del tempo, sono state proposte le più svariate tesi al punto che sia lecito ad oggi parlare di una vera e propria “questione omerica”. Moltissimi intellettuali si sono esposti sull’ argomento a partire dai cosiddetti Separatisti, Xenone ed Ellanico (III sec. A.C.), i quali ritenevano che i poeti fossero due: uno aveva scritto l’Iliade e uno l’Odissea, fino ad arrivare a Wolf, considerato il padre della questione omerica che nel 1795 scrisse i Prolegomena ad Homerum. In questo brillante testo lo studioso segnalò con grande precisione tutti gli errori e le incongruenze di cui poemi sono pieni, per arrivare a dire che Omero non è mai esistito e che le sue opere sono frutto dell’accumulo di elementi di poesia sparsi e cantati in varie epoche. Wolf venne letto e riletto con grande fame conoscitiva dai filologi ottocenteschi e novecenteschi, influenzando fortemente le ricerche in quest’ambito. In questo modo, molti altri espressero e misero per iscritto i loro pensieri dopo di lui, giungendo fino ai giorni nostri. Come si può ben capire la questione è profondamente controversa e spinosa. Terminando questo piccolo excursus, torniamo al nostro Schliemann. Nato nel 1822 a Neubukow (Germania), dove il padre Ernst era predicatore protestante. Sin da piccolo era affascinato dalle gesta dei grandi eroi omerici al punto che a dieci anni scrisse, in un cattivo latino, un componimento sulla guerra di Troia. “Troia è scomparsa”, disse il padre, “nessuno l’ha mai vista”. “Io la troverò”, promise il fanciullo, “la riporterò alla luce”. Il padre gli sorrise dolcemente non sapendo che quarant’anni dopo il figlio scavò le rovine della città dimenticata e convinse il mondo della sua esistenza. A quattordici anni dovette abbandonare la scuola e tirare avanti facendo il garzone di un commerciante; per una misera paga vendette aringhe, caffè, sale, acquavite di patate, trascinò casse e barili. A diciannove anni ebbe uno sbocco di sangue e perse il lavoro. Così, sempre attratto dai paesi lontani, senza una lira in tasca, partì per l’America. La cosa non andò tanto bene: fece naufragio davanti alla costa olandese si salvò a stento restando privo di tutto. Dieci anni dopo fece parte come mercante indipendente della prima corporazione di Pietroburgo: diventò ricco, rispettato e tenne corrispondenza in quindici lingue con mezzo mondo. Per l’attività commerciale lo soccorse, non solo la grande dote linguistica, ma anche l’istinto: tra i suoi antenati si trovano mercanti di varie città tedesche. In questo periodo si recò in America, tutto preso dalla febbre dell’oro californiano; proprio per questo aprì una banca a Sacramento, comprando polvere d’oro dai più strani offerenti. Due incendi colpirono prima San Francisco e poi la città di Memel, risparmiando, miracolosamente, solo i suoi magazzini. Ben presto il suo patrimonio crebbe a dismisura. Il suo primo matrimonio con una russa non fu particolarmente felice: la moglie non capì lui e neanche i suoi frenetici affari. Dalle donne egli non riuscì mai a capire molto, a differenza del padre, sveglio e libertino, che a causa dei suoi amori fu persino allontanato dalla sua parrocchia. Restò sempre in buoni rapporti con la famiglia, anche quando stette quasi quarant’anni senza tornare in patria. Ben presto capì che né il matrimonio né gli affari lo soddisfacevano. Rimasero i viaggi; sempre più spesso partiva senza motivi di affari, iniziando a conoscere la Grecia continentale e insulare. All’età di quarantotto anni si stabilì a Parigi e cominciò a studiare archeologia; non volle comparire impreparato sul terreno dell’antichità. Lesse tutti i classici, i libri dei viaggiatori e il poco di letteratura specialistica che si potette procurare; visitò tutti musei di Europa e sprofondò nelle antiche collezioni. Fu colto da una passione così travolgente da essere denominato da alcuni esperti “padre dell’archeologia”. Infatti, prima di Schliemann l’archeologia non era stata altro che archeologia dell’arte, occupata a scavare oggetti dell’arte classica. La interessava il singolo oggetto prezioso, la statua, il vaso, il tempio ma non il quadro complessivo di una civiltà. Solo a partire da questa figura e dagli scavi compiuti dall’Impero Tedesco a Olimpia, l’interesse si è rivolto soprattutto alla successione degli strati, all’identificazione di una civiltà e del panorama umano di un’epoca. Schliemann, sognatore romantico, volle soltanto vivere in un mondo in cui erano vissute anche le figure della poesia omerica; gli sembrò che solo la loro esistenza reale potesse dare valore alla sua stessa vita. Volle tornare nel loro mondo, volle scoprire le tracce delle loro gesta e scavare le loro rocce. Proprio per questo visse nel profondo dell’anima l’Ellade prearcaica, mitica e in ogni suo atto volle ricollegarsi all’antica età eroica. Immaginò di vedere Achille ed Ettore combattere, bevve l’acqua del Mendere, che bagna la pianura troiana e d’estate ristagna in una palude, finché se ne ammalò; solo perché era l’acqua che anche gli eroi avevano bevuto, l’acqua dell’antico Scamandro. Disse: “nulla mi è piaciuto di più del pane secco e dell’acqua tiepida che ho gustato nella rocca di Odisseo a Itaca”. Con tutta probabilità non era quella la rocca di Odisseo ma ciò non conta, di fronte alla convinzione di vivere in un mondo sacro. La sua fede in Zeus e in Pallade Atena, che egli invocò e scongiurò in tante lettere, fu più forte ed intima del Cristianesimo di parecchi suoi contemporanei. Schliemann fu l’uomo dei superlativi, le sue lettere e i suoi resoconti rigurgitano spesso di espressioni pompose. Questo difetto, le interpretazioni azzardate del materiale di scavo e l’orgoglio ingenuo che sentì per i suoi successi di mercante e di archeologo gli attirarono molto scherno e irrisioni da parte della critica. Non capì mai del tutto questa reazione e ne risentì sempre. Fino all’ultimo ebbe nei confronti della scienza un certo senso di insicurezza. Nonostante ciò, ebbe la capacità di concepire piani audaci con un entusiasmo fuori dal normale e di attuarli da uomo di azione. Nei suoi scavi dovette superare le più gravi difficoltà frapposte dal governo turco, ebbe sempre sorveglianti alle spalle, spesso non poté neppure disegnare nella zona di scavo perché fu sospettato di spionaggio: tanto erano avveniristici i suoi metodi di scavo. L’uomo di mondo seppe procurarsi aiuto di volta in volta presso l’ambasciatore americano, inglese, tedesco, telegrafando a Bismark ,pregandolo di intervenire citando l’opinione pubblica con lettere al Times. Col favore della notte si mise in marcia con alcuni operai e si fece portare a remi dall’altra parte, sulla costa tracia, dove c’era un tumulo che la voce popolare chiamava “Tomba di Protesilao”. Quando il comandante turco lo scoprì e pensò di arrestarlo, era già svanito e aveva già ispezionato il sito. Quando il governo turco decise di sottrargli tutto il tesoro troiano, trovò il modo di uscire dal Paese clandestinamente. Durante la guerra franco-tedesca del 1870-71, avendo cercato inutilmente di entrare a Parigi assediata, indossò l’uniforme di ufficiale delle poste e così travestito arrivò felicemente nella città dopo aver superato tutti i controlli. Non ci fu situazione in cui non conservò la calma e la presenza di spirito. Anche contro il più importuno e tenace dei suoi nemici, Boetticher, riuscì a spuntarla. Costui, un capitano di artiglieria in pensione, negli anni ottanta cominciò a sostenere che Troia era una sola, immensa necropoli a incinerazione e ad accusare Schliemann di falso. La polemica si trascinò per anni. Infine, l’archeologo ebbe l’idea della conferenza: volle tenere a Troia una conferenza di studiosi, invitando anche il suo rivale per dimostrare sul posto che la sua teoria della necropoli a incinerazione era insostenibile. La sua intenzione era quella smantellare il suo orgoglio e il suo consolidato prestigio. Prevalse fra il pubblico, se non fra gli studiosi, la convinzione che meritasse più fede del suo schernitore. Schliemann, uomo tenace e ostinato, non volle permettersi il lusso della malattia. Quando una seria operazione alle orecchie lo costrinse all’immobilità, disdegnò tutti gli ammonimenti dei medici, cercando di continuare vigorosamente il suo viaggio esistenziale: fu questa una delle cause della sua morte. Meno di quattro settimane dopo era di nuovo in viaggio a Berlino, a Parigi, a Napoli, dove morì poco dopo, a sessantanove anni ancora non compiuti. Così si spense una delle menti più brillanti della storia umana, sepolta nel cimitero di Atene in vista dell’Acropoli. Non poteva sapere che il suo sogno immortale avrebbe ispirato generazioni e generazioni di appassionati del mondo antico.

A cura di Lilio Testa,

A cura di Lilio Testa,

Corrispondente da Caserta.