Di Enzo Albano.

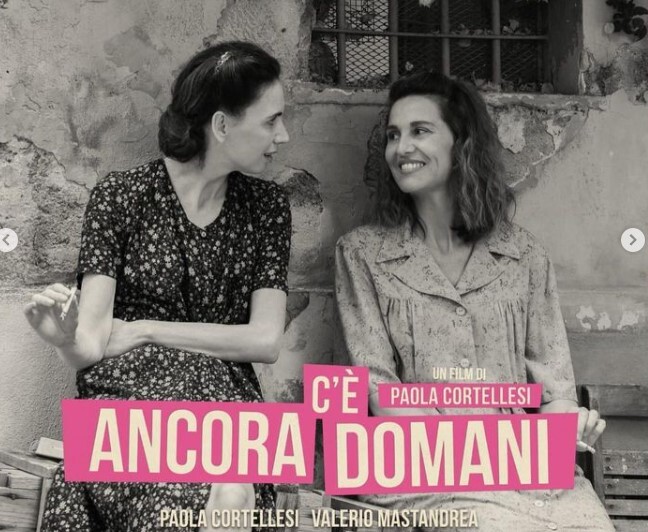

La complessità dei processi produttivi del cinema fa sì che spesso un film esca nelle sale proprio nel momento in cui l’argomento trattato, specie se ispirato anche inconsciamente da istanze di impegno civico per la sensibilizzazione del pubblico, risulta di stretta attualità per l’evidente analogia tra le storie raccontate e gli eventi drammatici della cronaca contemporanea generando, da un lato, un passaparola virtuoso che ne determina il successo al botteghino, dall’altro, un contributo alla discussione sociale e politica da una prospettiva a volte più stimolante perché forte dell’argomentazione efficace delle immagini. Il fenomeno si è verificato, come era prevedibile nei nostri ultimi tempi così complessi e agitati con almeno tre film, importanti e necessari. “Io, capitano” di Matteo Garrone (7 David di Donatello e candidatura al premio Oscar 2024 come miglior film straniero) ha messo in scena con piglio documentaristico, intervallato da escursioni surreali d’autore, la tragica odissea delle migliaia di migranti di cui viene ormai solamente registrato con asettica rendicontazione (accompagnata occasionalmente da qualche chiacchiera da talk show) il numero, sempre sostenuto, delle vittime dei naufragi al centro del Mediterraneo. “La zona di interesse” di Jonathan Glazer (Premio Oscar 2024 per il miglior film straniero), nel descrivere con distaccata precisione la quotidianità agiata ed imperturbabile della famiglia del gerarca nazista Hoss, vissuta a pochi metri di distanza dal luogo infernale, il campo di Auschwitz, in cui si esegue con regolare efficacia lo sterminio di migliaia di esseri umani, ha riportato al centro del dibattito culturale il motivo ricorrente dell’ assuefazione generale alla violenza, dell’indifferenza individuale e collettiva alle tragedie quotidiane delle popolazioni civili indifese coinvolte in operazioni miltari, giustificate con le argomentazioni più ricercate possibili eppure così devastanti nella loro ferina impulsività, come quelle attuali dell’IDF e di Hamas nella Striscia di Gaza o quelle dell’Esercito russo ed ucraino in Ucraina. Inevitabile che, nelle infinite possibilità di espressione individuale offerta dai social, si insinui il dubbio (ripreso, a dire il vero, anche dai soliti critici autoreferenziati e quindi intimamente malevoli) che la concomitanza appena descritta sia stata ricercata con furbizia dagli autori al fine di un incentivo commerciale del prodotto; viene confezionata, così, una pseudovalutazione critica del film che, nel privilegiare le intenzioni rispetto al racconto, allontana pericolosamente da un’opportuna lettura critica dell’opera in considerazione. Non è sfuggita a questa triste dinamica anche la pellicola più vista, celebrata e premiata dell’anno (6 david di Donatello), il sorprendente “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, uscito nelle sale alla fine dell’anno scorso in concomitanza con le cronache dei femminicidi più violenti ed oscuramente inquietanti degli ultimi mesi (emblematici per risonanza mediatica i casi di Giulia Tramontano e Giulia Cecchettin), interpretati da più voci, autorevoli o meno, come frutto avvelenato e immarcescibile di una cultura patriarcale che nel nostro paese sopravvive nei meandri della psiche collettiva a dispetto di tutte le conquiste sociali politiche ed economiche realizzate nell’ambito della parità di genere dal dopoguerra ad oggi. Questa prospettiva fa perdere inevitabilmente di vista quella che è l’essenza di un film: un racconto per immagini, progettato per scene da scrittori professionisti e realizzato in squadra da tecnici ed artigiani esperti per arrivare alla mente e al cuore degli spettatori. Così, a molti è sfuggito che, nel racconto del film (scritto dalla stessa Cortellesi con i sodali Giulia Calenda e Furio Andreotti), il finale catartico, celebrativo, di respiro illuminista, della partecipazione convinta della protagonista Delia, donna intelligente e coraggiosa che prende progressivamente coscienza della necessità di ribellarsi alle ingiuste e ingiustificate gerarchie maschili della sua famiglia fatte di violenza fisica e psicologica, al referendum del 2 giugno 1946, le prime a suffragio realmente universale con la partecipazione di uomini e donne, è preceduto alcuni minuti prima dall’esplosione (progettata da Delia con la collaborazione determinante di un soldato di colore dell’esercito di liberazione alleato) del bar su cui si fonda l’organizzazione del matrimonio di interesse organizzato dalla famiglia di Delia, anzi dai maschi della famiglia, per “sistemare” la figlia Marcella, vittima predestinata di una tradizione patriarcale che vede il suo fondamento nella proprietà economica, cosa che i dottori in legge sanno benissimo (soprattutto i cultori del diritto romano) e che i più ignorano pur districandosi con disinvoltura tra termini specifici come “padre di famiglia”, “patrimonio” e “dote”. In questi due importanti snodi narrativi, viene riproposta, in effetti, in maniera chiara, una dialettica storica ricorrente, soprattutto nella storia del nostro dopoguerra repubblicano, che vede nella bomba l’atto eversivo, l’espressione del disagio intollerabile, della misura colma, della disperazione delle vittime invisibili e silenziose e nella consultazione elettorale l’aggiustamento dello squilibrio, la riparazione delle ingiustizie o quantomeno il tentativo migliore per farlo. È proprio nella distanza, nello spazio mancante, nel tempo intercorrente tra la constatazione del guasto e la sua riparazione, tra la diagnosi e la cura, che rimangono invischiate intrappolate e uccise le tante, troppe, Giulia, vittime incolpevoli di un atroce ritardo. E allora diventa chiaro che bisogna fare presto, bisogna accelerare i tempi, bisogna colmare al più presto il segmento mancante dell’educazione familiare e scolastica (a questo punto istituzionale per forza di cose) alle relazioni affettive e alla condanna della violenza, di qualsiasi genere. È qui, allora , che viene fuori, urgente nei più sensibili, la fatidica e spesso scoraggiata domanda: “ce la faremo mai?”. Questa volta, però, una risposta, convinta e convincente, ce l’abbiamo: “C’è ancora domani”. Complimenti e grazie di tutto, Paola Cortellesi!