Di Enzo Albano.

Ragionando sulle periodiche (e quindi inconcludenti) dispute riguardo alla colpevole assenza di necessari fondamenti o integrazioni della formazione scolastica quali le eterne cenerentole Cinema e Musica e sulla conseguente apertura di spazi vuoti, vere e proprie praterie da colonizzare, lasciate aperte all’amena (ma spesso volgare e aggressiva) vacuità dei social media di ogni genere, mi viene in mente il titolo dato ad un’esperienza extracurricolare condotta a scuola dal sottoscritto per cinque o sei annualità di seguito dal titolo significativo “L’insostenibile leggerezza del Pop”, provocatoria dichiarazione di intenti realizzata attraverso un percorso multimediale di letture, visioni ed ascolti corredati da puntuali analisi testuali e contestuali che cercava di affermare l’importanza della musica pop, a partire dagli anni Cinquanta del secolo scorso, come mezzo espressivo di sensibilità individuali, prevalentemente giovanili, messe a confronto con la complessità dei tempi moderni declinato nelle contingenze di una quotidianità in cui tutti, a prescindere dalla loro posizione economico-sociale e preparazione culturale, potessero ritrovare se stessi e mettere in discussione o convalidare i propri sentimenti, le proprie opinioni e le proprie visioni della vita.

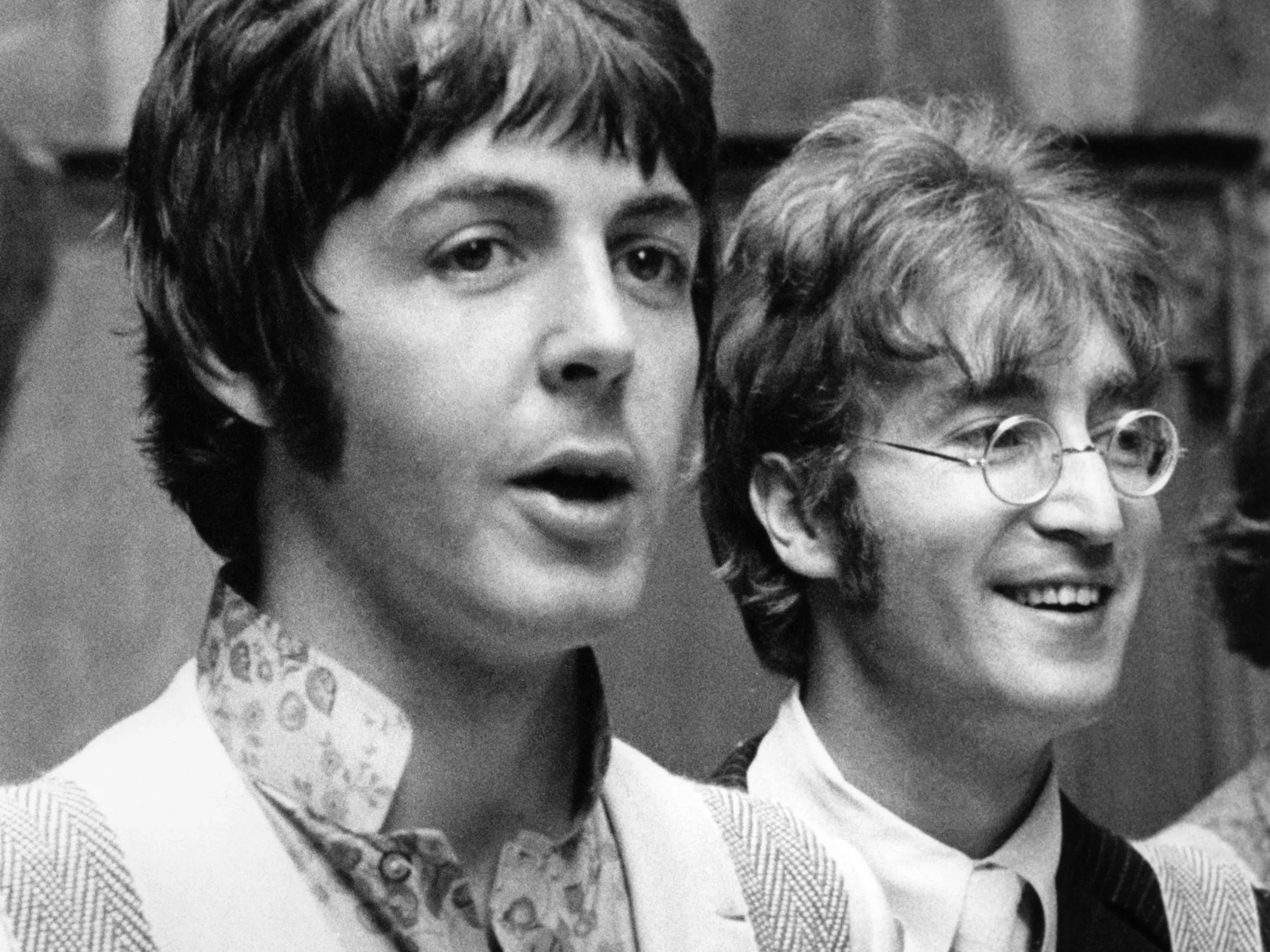

In questa particolare accezione, nell’esegesi ormai accettata un po’ ovunque (dalle riviste musicali specializzate ai numerosi saggi, all’immaginario popolare) the Beatles sono senza dubbio il più importante fenomeno culturale di massa del secolo scorso, generato dalla modernità complessa e controversa degli anni Sessanta e assurto in pochi decenni alla dimensione classica di chiave di interpretazione universale dell’esperienza umana, dimensione che cercherò di mettere in evidenza con le vicende dei due principali autori del gruppo, Paul McCartney e John Lennon, ripercorribili nelle biografie e nel loro fulgido canzoniere, nel disegno di una parabola in cui, a partire dalla condivisione dell’età giovanile (tratto caratteristico dei Sixties), differenti approcci alla vita da adulti approderanno a due esiti ben differenti tra loro che esplicano in maniera efficace la crisi dell’individuo contemporaneo.

Le tappe di questo percorso sono giocoforza le loro canzoni. Nella prima ad essere considerata, “We can work it out” (singolo del 1965 a firma Lennon/McCartney) mentre Paul, nella strofa, invoca un’empatia evidentemente inesistente per il riallacciamento di un conflittuale legame con la sua ragazza (“Prova a vederla a modo mio/ Devo continuare a parlare/ fino a non poter più andare avanti?/Mentre continui a vederla a modo tuo/ corri il rischio di scoprire/ che presto il nostro amore finirà”), John irrompe a ritmo di valzer nel ritornello con la considerazione della caducità della vita e della precarietà esistenziale come fondamento di una necessaria riconciliazione (“La vita è molto breve e non c’è tempo/per discutere e litigare, amico mio/Ho sempre pensato che fosse un crimine/ quindi te lo chiederò una volta ancora”). Forse proprio in questa diversità risiede il segreto della perfetta alchimia tra i due, esperienza creativa di una salda amicizia che, nata dalla condivisione dei propri gusti musicali (come narrato nel sensibile film del 2009 “Nowhere boy” di Sam taylor Johnson) e dalla comune mancanza della figura materna (orfano precoce Paul mentre John è affidato sin dalla tenera età alle cure di una zia rigida e premurosa allo stesso tempo nelle veci di una madre persa nelle sue fallimentari e disperate unioni sentimentali), viene corroborata dalla certezza di poter contare su una condivisione e collaborazione che si esplicitano puntuali proprio nei momenti di difficoltà come viene affermato con luminoso entusiasmo nella canzone “With a little help from my friends” (sempre a firma Lennon/McCartney dall’epocale album “Sgt.Pepper’s Lonely Hearts Club Band” del 1967): “Cosa fareste se cantassi stonato?/Vi alzereste e ve ne andreste?/Prestatemi le vostre orecchie/ e vi canterò una canzone/e proverò a non stonare/ Oh, riesco a farcela con un po’ d’aiuto dai miei amici”. Poi, si sa, si cresce, si diventa adulti attraverso quella fase di passaggio in cui gli incontri diventano determinanti nel mettere a fuoco chi si è veramente (o molto probabilmente) ed è allora che Lennon incontra la sua musa, Yoko Ono, esponente del movimento Fluxus, avanguardia artistica d’assalto ai canoni e alle convenzioni, che mette a nudo l’anima dell’individuo John, insofferente verso le ipocrisie, le ingiustizie e gli squilibri in genere, che, in realtà, è affiorata più volte, a tratti, nelle sue dichiarazioni impopolari anti-establishment (celebre l’affermazione “i Beatles sono più popolari di Gesù Cristo”, decontestualizzata e diffusa dai giornali dell’epoca, con tanto di roghi pubblici dei vinilidei Fab four ad opera delle associazioni fondamentaliste cristiane). Contemporaneamente, Paul abbraccia responsabilmente le motivazioni di una moderazione già adulta che, nel periodo più buio della crisi dei Beatles, si esprimerà fattivamente nel tentativo di tenere uniti i compagni almeno nell’organizzazione professionale del lavoro da finire e artisticamente nei versi, ispirati all’artista da una visita in sogno della madre a tanti anni dalla sua prematura scomparsa, di una delle canzoni più famose della storia della musica pop: “Quando mi trovo in momenti di difficoltà/Madre Maria viene da me/parlando con parole di saggezza/Lascia che sia/E nella mia ora di oscurità/lei sta in piedi proprio di fronte a me/parlando con parole di saggezza/Lascia che sia” (“Let It be”, attribuita per motivi contrattuali al duo Lennon/McCartney ma incontrovertibilmente opera personale di Paul, presente nell’omonimo album del 1970)

Finiti gli anni Sessanta, finiti i Beatles (che forse è un po’ la stessa cosa), il resto è purtroppo storia nota. John Lennon vola negli USA dove il suo antagonismo innato prenderà le forme di una carriera solista di buon livello incastonata nelle tante manifestazioni di un attivismo sociale che lo renderà inviso ai governi conservatori più oltranzisti e guerrafondai dell’America contemporanea come confermano i versi della sua significativa canzone “Gimme some Truth” (dall’album solo di Lennon “Imagine” del 1971): “Sono disgustato e stanco di sentire discorsi di/ipocriti,frustrati, limitati e dalla mente ottusa/Tutto ciò che voglio è la verità/Datemi solo qualche verità./Ne ho abbastanza di leggere stronzate/di politicanti nevrotici, psicotici dalla testa di porco/Voglio solo la verità,/Datemi solo qualche verità”.

La vita e l’impegno del quarantenne John vengono interrotte l’8 dicembre 1980 quando viene assassinato a sangue freddo con cinque colpi di pistola da un suo sedicente ammiratore, Mark Chapman, in una dinamica di motivazioni confuse e strane coincidenze su cui aleggia ancora il sospetto di una intricata ma efficace resa dei conti.

Finita la parabola, è arrivato il momento dell’insegnamento che se ne ricava. Anno del signore 2024. Paul McCartney, colui che ha “lasciato che fosse”, dopo una carriera solista di alti e bassi con buoni successi commerciali, continua a comporre musica e ad esibire in tutto il mondo il suo status indiscusso di musicista contemporaneo, maestro della melodia universale. John Lennon, colui che ha chiesto “qualche verità”, è morto da 44 anni ma la sua icona (occhialini compresi) e il suo mito (nella prospettiva postmoderna della mitologia che disinnesca l’urgenza del messaggio iniziale) sono pilastri fondamentali della cultura popolare. Solo pochi anni fa, alcuni individui sensibili, forti della loro straordinaria conoscenza ed esperienza della tecnologia informatica, favorita dal loro inquadramento professionale in posti di elevata responsabilità per la sicurezza nazionale, hanno tentato di dare una risposta all’invocazione di John Lennon rendendosi protagonisti di un’ eclatante diffusione di dati informatici relativi ad attività governative completamente diverse nei fatti e nelle intenzioni da quanto affermato nei comunicati ufficiali e conseguentemente nei mezzi di informazione. Chelsea Manning, Edward Snowden e Julian Assange hanno pagato il prezzo del loro attentato alla sicurezza nazionale con declinazioni diverse della limitazione sostanziale della loro libertà che occupano ad intermittenza (in una precisa strategia di disinformazione) le cronache giudiziarie degli ultimi anni. Ecco che, allora, l’insegnamento della parabola ha bisogno del giudizio salomonico del bilancio storico: “Chi ha vinto?”, “Chi ha perso?” “Chi ha avuto ragione?” Piuttosto che rispondere, a questo punto, preferisco abbandonarmi all’immaginazione e vedo Snowden affacciato alla finestra del suo albergo in quel di Mosca, Assange sprofondato nella poltrona di un’angusta camera dell’ambasciata dell’Ecuador a Londra, Chelsea Manning distesa sul letto della sua camera; tutti e tre hanno auricolari bluetooth alle orecchie e riesco, sì ci riesco, ad ascoltare distintamente le parole della canzone che stanno ascoltando: “Si potrebbe dire che io sia un sognatore/ma non sono l’unico/Spero che un giorno vi unirete a noi/ed il mondo sarà come una cosa sola” (“Imagine” di J.Lennon, dall’album omonimo del 1971). Ed è proprio un bel sentire!